Schuldenbremse-Bremser ausbremsen?

Das politische Gerangel um das Dauerthema Schuldenbremse ist durchschaubar. Wenn Politiker sie unbedingt haben und einhalten wollen, ist das immer ein Signal an ihre wählende Klientel.

Beim Dauerausbremser und Ex-Politiker Christian Lindner ganz klar die Schicht der Geldbesitzer: Ich kümmere mich, dass ihr armen Reichen kaum noch Steuern zahlen müsst. Wo das hinführt, sehen wir bei Elon Musk in den USA, der nichts anderes im Schilde führt. Heute lesen wir in den Nachrichten, dass er „versehentlich“ die Ebola-Prävention gestrichen haben soll.

Konservative in der Politik signalisieren mit ihrem Hin und Her, dass auch sie mit den Steuern sinnvoll umgehen wollen. Aber zugleich wissen, dass auch der Staat investieren muss, damit die Wirtschaft rund läuft. In dieser Haltung sind sich SPD und CDU übrigens durchaus ähnlich.

Und links sieht es so aus: „Die Linke war immer entschiedener Gegner der Schuldenbremse“, heißt es bei der Partei: „Das bleibt so.“ Eine Reform könne Unterstützung bekommen, die Haltung der Partei ist radikal: „Wir werden uns weiterhin dafür einsetzen, massiv in Bildung, öffentliche Infrastruktur und eine gerechte Wirtschaft zu investieren.“

Bei den rechten Krakeelern im Bundestag heißt es im Leitantrag zum Bundestagswahlprogramm der Partei, man dürfe die nachfolgende Generation nicht weiter mit Schulden belasten. Experten haben in dem AfD-Papier übrigens keine schlüssige Antwort gefunden, wie die Partei ihre Milliarden-Vorhaben gegenfinanzieren will. Warum auch? Es möchte ja niemand mit ihnen regieren.

Was ich von einer Schuldenbremse halte, schließlich betrifft sie doch auch mich als Steuerzahlenden?

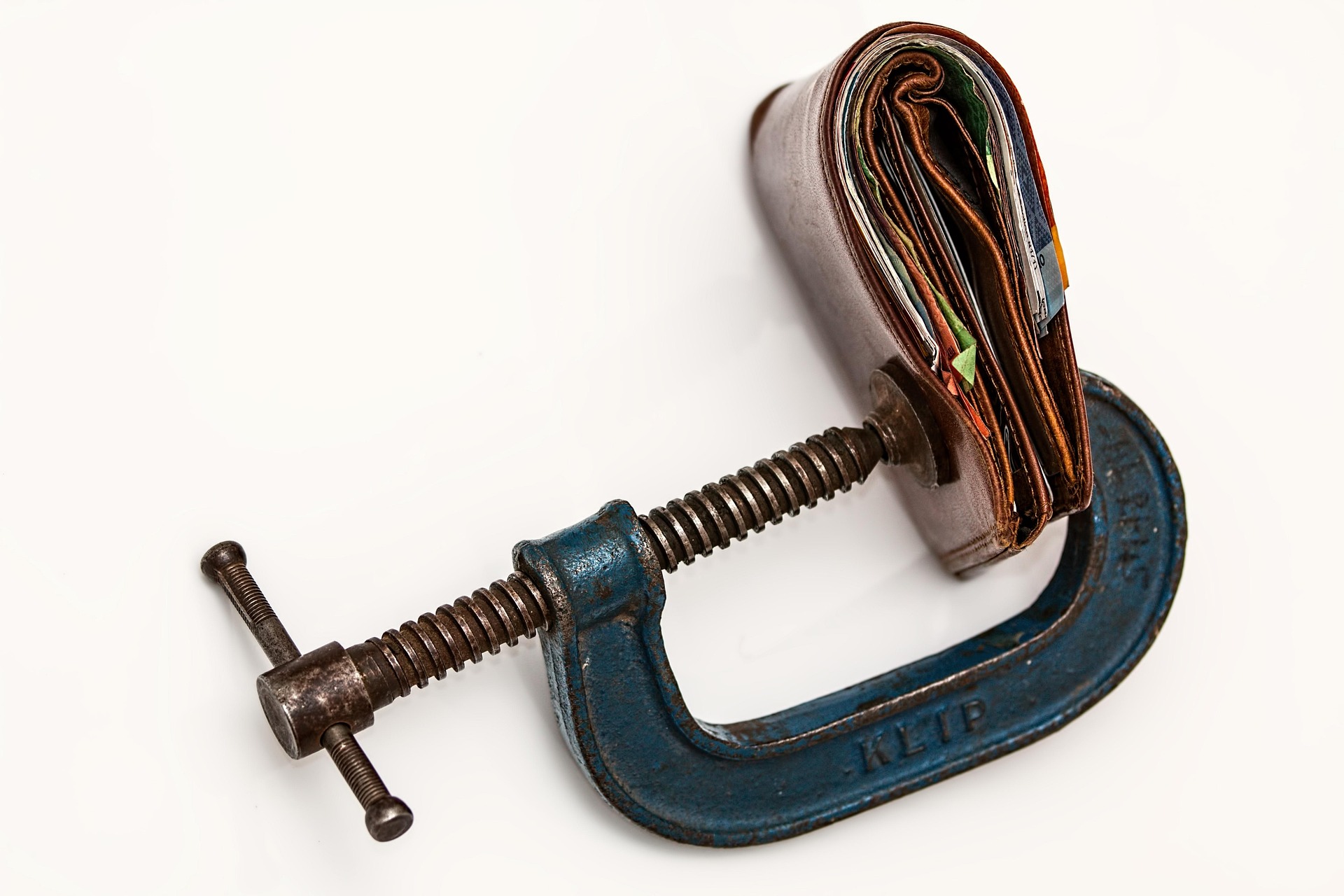

Wenn ich privat Schulden mache, bremse ich meine Ausgaben. Solches Verhalten auf den Staat zu übertragen, würde ich aber nicht fordern, weil es nicht funktioniert, wie ich durch meine Recherchen verstanden habe.

Warum verschulden sich Staaten eigentlich ständig, habe ich mich gefragt? Jeder Mensch lernt im Laufe seines Lebens, dass ein gut geführter Haushalt nicht mehr ausgibt als er verdient. Im politischen Geschäft ist in diesem Fall die Rede vom ausgeglichenen Staatshaushalt oder der „schwarzen Null“.

Doch wir haben alle Wünsche, der eine möchte ein Haus kaufen, der andere ein Auto. Dafür reicht das verdiente Geld selten. Also wird ein Kredit aufgenommen. Beim Staatshaushalt ist es so, dass er von Politikmachenden aufgestellt wird. Die wollen wieder gewählt werden, deshalb müssen oft teure Wählerwünsche finanziert werden. Das geht ab einem bestimmten Punkt nur per Kredit. Und schon verschuldet sich der Staat.

Aber es gibt auch nachvollziehbare Gründe, warum ein Staat sich Geld besorgen muss. Daten zur deutschen Staatsverschuldung weisen auf Beispiele hin. So war die junge Bundesrepublik nach ihrer Gründung mehr oder weniger schuldenfrei. Im Jahr 1950 waren es bei Bund, Ländern und Gemeinden gerade mal zehn Milliarden Euro, 1970 erst 64 Milliarden.

Aber dann kam 1972 die weltweite Ölkrise mit starken Auswirkungen auf die Wirtschaft. 1975 hatten sich die deutschen Schulden schon fast verdoppelt, auf 130 Milliarden Euro.

Ein anderes Beispiel ist das Ende der DDR nach der Wende 1989. Ihre Schuldenlast ging auf Gesamtdeutschland über, der Aufbau Ost verschlang Milliarden. Die 1990 noch 538 Milliarden Euro Schulden verdoppelten sich bis 1995 fast auf knapp über eine Billion Euro. Und die Finanzkrise 2009 brachte noch mal einen Sprung auf knapp über zwei Billionen Euro.

Im Coronajahr waren wir bei fast 2,2 Billionen Euro angekommen. Kurzarbeit und Überbrückungshilfen haben Geld verschlungen. Nach Berechnungen des arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft sollten Bund, Länder und Kommunen durch Corona bis 2022 rund 650 Milliarden Euro neue Schulden auftürmen. Auf insgesamt 2,7 Billionen Euro werde der Schuldenstand des deutschen Staates bis dann anwachsen, so eine Studie des Instituts.

Also war wohl erst mal Schluss mit einem ausgeglichenen Bundeshaushalt. Denn von 2015 bis 2019 konnten die Bundesfinanzminister immer die schwarze Null verkünden. Die Einnahmen waren höher oder gleich den Ausgaben, Kredite konnten beglichen werden. Die gute Konjunktur machte es möglich. Davor war das zuletzt im Jahr 1969 gelungen.

Aber wer soll die Schulden tilgen? Na, wir Steuerzahler! Laut Statistischem Bundesamt lag die Schuldenlast für jeden unter uns 2023 bei 28943 Euro. Zwar tilgen die Steuerzahlenden nicht allein, auch Unternehmen zahlen Steuern.

Dennoch: „Der Schuldenberg, der sich bei Bund, Ländern und Kommunen zur Bewältigung der Corona-Pandemie aufgetürmt hat, bereitet den Deutschen die größten Sorgen“, sagt Brigitte Römstedt. Sie ist Leiterin des Infocenters der R+V Versicherung, das vor Jahren rund 2400 Menschen nach ihren größten Sorgen rund um Politik, Wirtschaft, Umwelt, Familie und Gesundheit befragt hat.

Das Thema Staatsschulden lag auf Platz 1 der Umfrage. 53 Prozent der Deutschen haben Angst davor, dass der Staat wegen der Schuldenlast aus der Corona-Krise dauerhaft Steuern erhöht oder Leistungen kürzt.

Schuldenbremse Ergebnis der Föderalismusreform

Damit der Staatshaushalt den unterschiedlichen politischen Haltungen nicht völlig hilflos ausgesetzt ist, gibt es mittlerweile im Grundgesetz eine Schuldenbremse. Sie ist Ergebnis der Föderalismusreform im Jahr 2009 und verlangt, dass sich die Bundesregierung mit maximal 0,35 Prozent des Bruttoinlandprodukts jährlich neu verschulden darf.

Für die Bundesländer ist durch die Schuldenbremse ab 2020 sogar jegliche Neuverschuldung ausgeschlossen. Ausnahmen sind Naturkatastrophen, außergewöhnliche Notsituationen oder von der Normallage abweichende Konjunktursituationen.

Und, kommen die Ausnahmen zum Zuge? Die Pandemie zum Beispiel war ein guter Grund, die Schuldenbremse auszusetzen. Was sollte man auch sonst machen? Denn ansonsten drohte die Staatspleite.

Wir erinnern uns sicher noch gut, wie Griechenland im Jahr 2010 auf den Konkurs zusteuerte, das Land nur mit Geld der Eurozone überleben konnte. Daraus hat auch Europa gelernt. Es hat einen „Finanzstabilisierungsmechanismus“ eingeführt. Gleichzeitig eine verschärfte Haushaltsaufsicht, um die Staatsverschuldung der Mitglieder zu senken.

Nur geht es dabei immer nur darum, nicht zu viele neue Schulden aufzunehmen. Aber wie kommen wir vom Schuldenberg runter? Wollen Ökonomen und Politiker das überhaupt? Beschäftigt man sich mit wissenschaftlichen Ansätzen, trifft man schnell auf den theoretischen Grundkonflikt zwischen Neoklassik und Keynesianismus, der schon lange die wirtschaftspolitische Debatte bestimmt.

Nach John Maynard Keynes ist staatliche Verschuldung ein wirtschaftspolitisches Mittel gegen Deflationen und zur Überwindung von Nachfragelücken. Eine umfassende Schuldentilgung durch Einnahmeüberschüsse des Staates würde eine gleichzeitige Verschuldung des privaten Sektors erzwingen. Nach Ökonomen, die Keynes folgen, soll sich der Staat deshalb langfristig verschulden, um im privaten Bereich eine Geldvermögensbildung zu ermöglichen.

Neoklassiker folgen eher dem Ökonomie-Nobelpreisträger Milton Friedman. In den 1970er Jahren haben Regierungen von Margaret Thatcher in Großbritannien und Ronald Reagan in den USA sich danach ausgerichtet. Um die Wirtschaft zu stärken, senkten sie Steuern auf hohe Einkommen und Vermögen und schwächten die Rechte der Arbeitenden. Gleichzeitig senkten die Regierungen die staatlichen Ausgaben. Mit mäßigem Erfolg.

Schuldenberg im Jahr 2178 abgebaut

Ist ein Privatmensch zahlungsunfähig, weil er seine Kredite nicht mehr bedienen kann, gibt es die Möglichkeit der Verbraucherinsolvenz. Waren es früher sieben Jahre, können Säumige in diesem Verfahren seit 2020 in der Regel in drei Jahren schuldenfrei werden.

Der deutsche Staat kann diesen Weg nicht gehen. Die deutsche Staatsverschuldung muss aus eigener Kraft weiter abgebaut werden, wie es in den Jahren der schwarzen Null von 2015 bis 2019 auch gelang.

Wie viele Jahre würde das dauern? Der Bund der Steuerzahler hat vor ein paar Jahren mal ausgerechnet, wie der Schuldenstand von rund 1,9 Billionen Euro aus dem Jahr 2018 hätte getilgt werden können: „Ab sofort werden keine Schulden mehr aufgenommen und die öffentliche Hand gesetzlich verpflichtet, neben allen anderen Ausgaben jeden Monat eine Milliarde Euro an Schulden zu tilgen.“

Mit dieser Verpflichtung würde es bis ins Jahr 2178 dauern, um den Schuldenberg der Bundesrepublik vollständig abzutragen, haben die Steuerexperten errechnet.

Foto: Steve Buissinne/Pixabay